|

海洋浮标水质监测站在近海养殖区中扮演着环境监控与生产保障的双重角色,通过持续捕捉水体关键参数的动态变化,为养殖活动提供科学依据,同时助力生态保护与可持续发展。其作用贯穿于养殖全过程,形成从环境评估到风险防控的完整技术支撑体系。

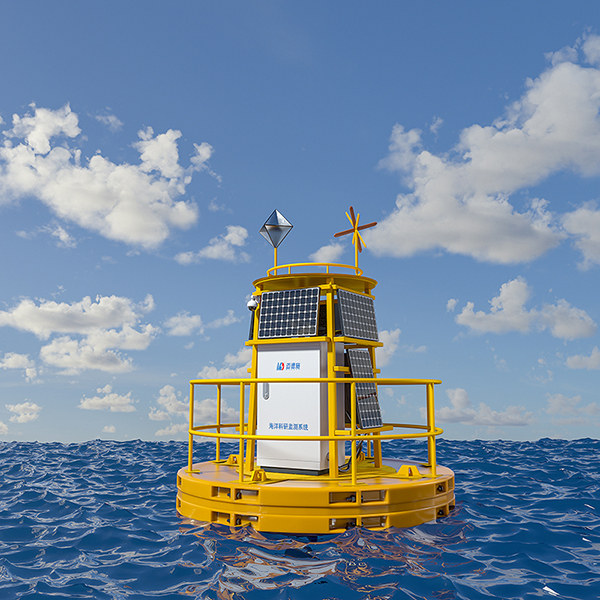

实时水质监控是其核心功能,为养殖管理提供数据基础。监测站可连续采集水温、盐度、溶解氧、pH 值、氨氮等关键指标,这些参数直接影响养殖生物的生存与生长状态。通过实时传输的数据,养殖者能及时掌握水体环境的细微变化,判断养殖环境是否处于适宜范围,为调整投饵量、换水频率等管理措施提供依据。同时,长期积累的监测数据可用于分析水质变化规律,识别影响养殖环境的主要因素,为优化养殖布局与密度提供参考,提升养殖生产的精准性与效率。 环境风险预警功能是保障养殖安全的重要防线。当监测数据超出预设阈值时,如溶解氧骤降、有害物质浓度超标,系统可自动触发预警,提醒养殖者采取应急措施。这种预警机制能有效缩短风险响应时间,减少因水质恶化导致的养殖生物死亡损失。对于易受外界环境影响的近海区域,监测站可提前捕捉赤潮、水体富营养化等生态风险的早期信号,为大规模灾害防控争取时间,降低突发性环境事件对养殖区的冲击。 在生态保护与可持续发展方面,监测站发挥着不可替代的作用。通过长期监测,可评估养殖活动对周边海域的环境影响,判断养殖密度是否超出生态承载能力,为制定科学的养殖规划提供数据支撑。同时,监测数据可作为养殖尾水排放合规性的评估依据,促使养殖者采取更环保的生产方式,减少污染物排放。此外,监测站记录的环境变化数据可为近海生态修复提供参考,助力构建养殖区与自然生态的平衡关系。 数据整合与共享功能提升了区域养殖管理效能。多个监测站组成的网络可覆盖整个养殖区,形成全域水质状况的立体图景,便于管理部门掌握整体环境态势,实施差异化监管。监测数据与养殖生产数据的结合,能推动形成 “环境 - 生产 - 效益” 的关联分析模型,为产业政策制定与技术推广提供科学支撑。这种数据驱动的管理模式,不仅提升了养殖区的环境管理水平,也为养殖业的转型升级注入技术动力。 总之,海洋浮标水质监测站通过实时监控、风险预警、生态评估与数据支撑等多重作用,将技术手段与养殖生产、生态保护深度融合,成为近海养殖区可持续发展的重要保障,为实现经济效益与环境效益的统一提供有力技术支持。

|