|

海洋浮标水质监测站作为近海环境监测的重要设施,其维护周期的设定直接关系到监测数据的准确性与设备的稳定运行。近海区域的环境复杂性,使得维护周期需综合多方面因素动态调整,以实现监测效能的最大化。

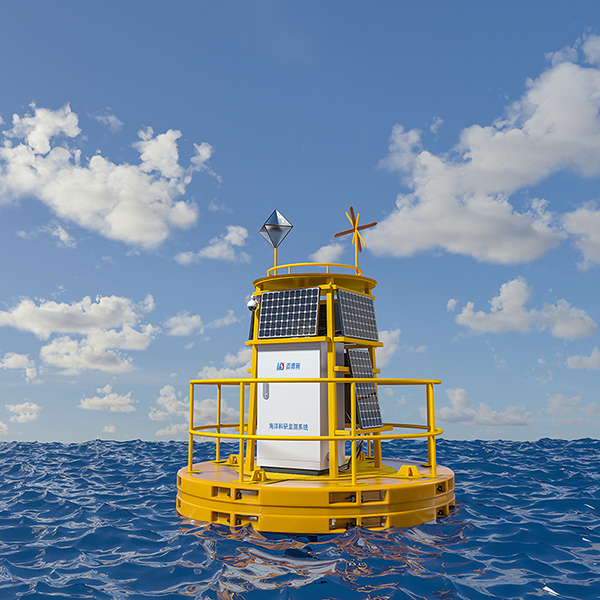

一、环境因素是决定维护周期的核心变量 近海受陆地径流、潮汐运动及人类活动影响显著,水体中悬浮颗粒物浓度较高,易附着在传感器表面形成生物膜或污垢,导致监测精度下降。同时,近海区域盐度波动大,高盐环境会加速设备金属部件的腐蚀,尤其是锚泊系统和壳体结构。此外,风浪作用下的频繁晃动可能造成设备连接处松动,极端天气如台风、风暴潮更会对浮标整体结构产生冲击,这些因素均要求维护周期与环境变化频率相匹配。 二、设备自身特性也对维护周期产生约束 不同类型的传感器有着不同的稳定运行周期,例如溶解氧传感器的膜片需定期更换以保证响应速度,pH 传感器的电极需要周期性校准以维持测量精度。数据传输模块的电池寿命、太阳能板的清洁度则直接影响设备的持续工作能力,电池容量衰减和面板积尘会导致供电不足,进而引发数据中断。因此,维护周期需结合各组件的损耗规律,设定差异化的检查与更换频率。 三、监测数据的质量要求进一步细化了维护周期的时间节点 为确保数据的连续性和可比性,需在数据出现异常波动前完成预防性维护,避免因设备故障导致数据缺失。对于重点监测区域,如排污口附近或生态敏感区,由于水质参数变化较快,维护周期应适当缩短,以捕捉短期环境变化。而在水质相对稳定的开阔近海,可根据设备运行状态延长维护间隔,但需通过远程数据诊断技术实时评估设备性能。 四、维护周期的实施还需考虑操作可行性 近海区域交通便利,便于船只抵达维护地点,但频繁维护会增加人力与物力成本。因此,实际操作中常采用分级维护模式:日常维护通过远程监控完成,主要检查数据传输状态和设备运行参数;定期维护则进行现场巡检,包括传感器校准、部件更换等;应急维护针对突发故障,如设备损坏、数据中断等,需在最短时间内恢复运行。 综合来看,海洋浮标水质监测站在近海区域的维护周期并非固定数值,而是根据环境条件、设备状况、监测需求等因素动态调整。一般情况下,日常维护可每日通过远程系统完成,定期维护间隔为 1-3 个月,应急维护则根据故障情况即时响应。通过科学合理的维护周期管理,能够确保监测站长期稳定运行,为近海环境保护与管理提供可靠的数据支撑。

|